理解教育基金的重要性

台灣家庭對教育基金的期待與需求

在台灣,父母普遍重視孩子的教育,許多家庭將子女的教育看作是未來競爭力的關鍵。因此,從小開始為孩子準備教育基金已經成為多數家長心中的重要任務。不論是國小到大學,甚至規劃出國留學,家長都希望能夠提供充足的資源,讓孩子無後顧之憂地學習。然而,隨著生活成本上升和學費逐年調整,如何有效累積與運用教育基金,也成為家長們共同面對的課題。

學費趨勢與通膨影響分析

現今台灣的學費結構分為公立、私立與出國留學三大類。以國內大學為例,公立大學一學期約需1.5萬至2萬元,私立大學則常超過4萬元。如果考慮到住宿、生活及書籍等相關開銷,每年實際花費更高。根據近十年的統計資料,不論是公私立學校,學費都有緩步調漲的趨勢,加上生活物價指數(CPI)也持續上揚,使得未來教育支出的負擔越來越重。

不同教育階段平均年度花費比較表

| 教育階段 | 公立(萬元/年) | 私立(萬元/年) | 出國留學(萬元/年) |

|---|---|---|---|

| 國小~高中 | 2-5 | 10-20 | – |

| 大學 | 3-5 | 8-12 | 80-150 |

通膨對未來教育支出的影響

除了固定的學雜費外,通膨帶動了教材、生活費及其他雜支的不斷增加。如果以每年2%的通膨率估算,10年後同樣的教育支出將會增加超過兩成。這也意味著現在不提早準備教育基金,未來必須承擔更大的財務壓力。因此,建立正確的理財觀念與早期規劃,是家長面對教育基金壓力時不可或缺的心理建設。

2. 學費通膨與未來預測

台灣學費歷年漲幅解析

對許多家長來說,孩子的教育是一項長期投資,但隨著學費逐年上升,教育支出也變得越來越沉重。根據教育部資料,過去十年國內大專院校及高中職的學費皆有不同程度的調整。以大學學雜費為例,約每年微幅成長1%至3%,雖然不像國外某些地區漲幅劇烈,但長期累積下來仍是一筆不小的開銷。

| 年度 | 大學平均學雜費(元/年) | 增幅(%) |

|---|---|---|

| 2014 | 46,000 | – |

| 2016 | 47,200 | 2.6% |

| 2018 | 48,300 | 2.3% |

| 2020 | 49,800 | 3.1% |

| 2022 | 51,000 | 2.4% |

不同階段教育費用趨勢

- 國小至國中:公立免學費,但才藝、安親等補習支出持續增加。

- 高中職:公立收費穩定,私立學費較高且調整彈性較大。

- 大專院校:公立穩定微調,私立受物價、校務影響,偶有一次性調漲。

未來十年學費預估

考量台灣通膨率約落在1-2%之間,以及少子化導致部分私校經營壓力提升,未來十年學費可能呈現「緩漲」或「部分私校突增」狀態。以下為參考預估:

| 年度 | 預估大學平均學雜費(元/年) |

|---|---|

| 2024 | 52,000 |

| 2026 | 53,500 |

| 2028 | 55,100 |

| 2030 | 56,800 |

| 2034 | 60,000以上(視私校調整而定) |

家長應如何因應?

- 提早規劃:利用定期定額、儲蓄型保單或基金分散風險。

- 掌握政府政策:如補助、助學貸款與獎學金資訊。

- 適時檢視預算:每隔兩三年檢查一次教育基金準備進度。

- 多元準備:不僅準備學雜費,也要評估生活、住宿及課外活動支出。

未來教育成本只會增加不會減少,家長只要提早做好心理建設及資金規劃,就能比較安心面對孩子的升學之路。

3. 家長心理壓力剖析

常見的教育基金壓力來源

台灣家長在準備孩子的教育基金時,經常面臨各種心理壓力。這些壓力不僅來自學費通膨、生活開銷增加,也來自於親友或社會對於「不能讓孩子輸在起跑點」的觀念。以下整理家長常見的壓力來源:

| 壓力來源 | 說明 |

|---|---|

| 學費與生活費用持續上升 | 每年學雜費調漲,加上未來生活成本難以預測,令人焦慮。 |

| 同儕比較與社會期待 | 擔心孩子資源不如人,怕被認為沒盡到做父母的責任。 |

| 家庭財務規劃困難 | 需兼顧房貸、退休金及日常開銷,感到資金分配壓力大。 |

| 對未來不確定性的焦慮 | 害怕突發事件影響儲蓄進度,如失業或家庭成員生病。 |

家長常見心理挑戰與自我檢視方法

面對這些壓力,家長容易產生焦慮、自責甚至無助感。以下提供幾個簡單的自我檢視方法,幫助你了解自己的情緒狀態:

- 檢查是否經常失眠或焦慮:若你因為教育基金問題而睡不好、情緒易怒,要留意可能是壓力過大。

- 回想近期是否有逃避理財話題:如果談到教育基金就想閃躲,可能是潛在的不安感作祟。

- 評估自己對財務規劃的信心:覺得無法掌控未來?這時可以尋求專業協助或多做功課。

- 觀察與伴侶溝通狀況:如果討論相關議題時經常爭吵,建議冷靜下來共同面對問題,而非互相指責。

實用情緒調適方法分享

當你發現自己陷入負面情緒時,可以試試以下幾種調適方式:

- 分段目標、逐步執行:將教育基金目標拆解成小階段,例如每年定期檢視、調整儲蓄金額,有助減輕心理負擔。

- 善用外部資源:參加理財講座、閱讀相關書籍或諮詢理財專家,讓自己獲得更充足的資訊與信心。

- 正向自我對話:提醒自己「已經很努力」、「每個家庭都有不同步伐」,不要過度和他人比較。

- 安排自我放鬆時間:適度休息、運動或從事興趣活動,能幫助釋放壓力,恢復理性思考能力。

建議每月自我檢視表(可自行列印使用)

| 檢視項目 | 本月狀況(良好/需加強) |

|---|---|

| 有無按計畫儲蓄教育基金? | |

| 最近是否因教育基金而焦慮? | |

| 有無主動尋找資訊或諮詢專家? | |

| 與家人溝通狀況如何? | |

| 是否有安排自我放鬆時間? |

透過定期檢視自己的情緒和行動,不僅有助於建立穩健的理財習慣,也能減少因未知而產生的不安感。記得,每位家長都不是孤軍奮戰,只要願意正視並調整,就能更理性地為孩子打造安心的教育未來。

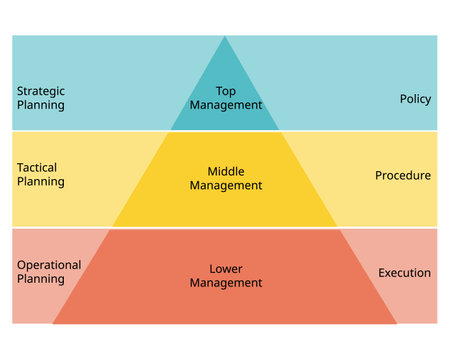

4. 理性規劃的步驟與策略

教育基金目標設定

在開始準備孩子的教育基金之前,第一步是明確設定目標。這不僅僅是金額上的計算,更要考慮孩子未來可能的教育需求,例如:就讀國內公立、私立或是出國留學,所需經費都不同。建議家長可以參考以下表格初步估算:

| 教育階段 | 公立學校(台幣) | 私立學校(台幣) | 出國留學(台幣) |

|---|---|---|---|

| 大學四年總花費 | 約40萬~60萬 | 約80萬~160萬 | 約200萬以上 |

根據家庭狀況及期望,訂定短、中、長期的存款目標,每年可依照通膨率調整金額。

風險評估:了解自己的承受度

理財不是一昧追求高報酬,更要考量風險承受度。建議家長自問:「如果市場波動導致資產縮水,我能接受多少損失?」一般來說,孩子年紀越小,投資期間越長,可以承擔較高風險;反之,距離用錢時間愈近,就應逐步降低風險。常見的資產配置方式如下:

| 投資期間 | 建議配置比例(股票型) | 建議配置比例(債券/定存) |

|---|---|---|

| 10年以上 | 70% | 30% |

| 5-10年 | 50% | 50% |

| 5年以內 | 20% | 80% |

每個家庭狀況不同,請依照自身經濟狀態彈性調整。

適合台灣家庭的理財工具選擇與配置

1. 定期定額基金/ETF投資

對於多數忙碌家長來說,定期定額投入台灣或全球型基金、ETF,是方便又能分散風險的方法。透過長期複利累積,有助對抗學費通膨。

2. 儲蓄型保單/教育型保單

這類產品結合保險與儲蓄功能,在保障孩子基本生活安全同時,也有一定程度的資金累積。不過利率相對保守,適合偏向穩健型的家庭。

3. 債券、定存等低風險商品

當距離孩子升學時間接近時,可逐步將部分資金轉為定存、債券等穩健型商品,以降低市場波動帶來的影響。

台灣常見理財工具比較表:

| 工具類型 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|

| 定期定額基金/ETF | 可分散風險、長期報酬佳、自動化操作簡單方便 | 本金無保證,須承受市場波動風險 |

| 儲蓄型保單/教育型保單 | 有保本機制、兼具保障與儲蓄功能、適合穩健型投資人 | 報酬率較低、提前解約可能損失本金 |

| 債券/定存 | 低風險、本金安全性高、流動性佳(尤其是定存) | 報酬率低於通膨風險、不易快速累積大量資金 |

家長可根據自身的財務狀況與目標做適當搭配,也可以尋求專業理財顧問協助規劃。

持續檢視與調整規劃方向

最後提醒,每年都要檢視一次教育基金進度,包括學費變化、投資績效及家庭收支情況,如有需要及早調整策略,才能安心迎接孩子未來的挑戰。

5. 實用案例與常見問答

在地家庭籌備教育基金的成功經驗分享

許多台灣家長都曾經為孩子未來的教育費用煩惱,以下整理幾個真實家庭的理財經驗,讓大家參考:

| 案例名稱 | 家庭背景 | 準備方式 | 成果分享 |

|---|---|---|---|

| 小資爸媽穩健儲蓄 | 雙薪小家庭,月收入約8萬元,有1名國小子女 | 每月定期定額投資基金3,000元,善用年終獎金加碼 | 孩子即將升高中,已累積近50萬元教育準備金 |

| 自營商靈活規劃 | 自營攤販,收入波動大,育有2子女 | 淡季時少存、旺季時多存,搭配定存和保險儲蓄險 | 兩個孩子都順利進入公立大學,學費無壓力 |

| 單親媽媽精打細算 | 單親家庭,月收入4萬元,一女國中生 | 政府助學貸款+兒童儲蓄帳戶+親友贈禮存入基金 | 女兒成功申請到獎學金,大學四年經濟無虞 |

家長最常見問題與專家建議整理

Q1:學費通膨這麼高,要怎麼預估未來需要準備多少?

專家建議:

以目前大學一年總支出約20~30萬元計算,若考慮5%通膨,每年需適度調整目標金額。建議可透過線上「教育基金試算工具」協助規劃。

Q2:如果收入有限,還有必要開始存教育基金嗎?該怎麼做?

專家建議:

不論金額大小,「及早開始」最重要。可先從每月500元、1000元的小額定期定額投資起步。政府也有兒童儲蓄戶、助學貸款等資源可運用。

Q3:該選擇哪一種理財工具比較好?有什麼風險要注意?

專家建議:

- 定存/保險儲蓄型商品:適合重視本金安全者,但報酬率較低。

- 基金/ETF:報酬率相對高,但波動較大,需要分散投資、拉長時間。

- 混合配置:依照自身風險屬性及目標期限調整比例。

Q4:萬一遇到重大開銷或失業,該怎麼辦?會不會影響孩子的教育基金?

專家建議:

建議「教育基金」與「緊急預備金」分開規劃。若遇突發狀況,可暫停扣款但不要動用已累積的教育專款。同時善用政府補助、助學貸款或社福資源。

Q5:除了錢以外,有什麼心理建設可以幫助自己減壓?

專家建議:

設定階段性目標,不必跟他人比較;適時跟伴侶或親友討論壓力來源,共同分擔情緒。相信只要持續努力,就能給孩子穩定且有希望的未來。

以上案例與問答,希望能帶給台灣家庭實際參考,也提醒大家:面對教育基金的準備壓力,只要按部就班、有彈性的調整策略,就能更有信心面對未來。